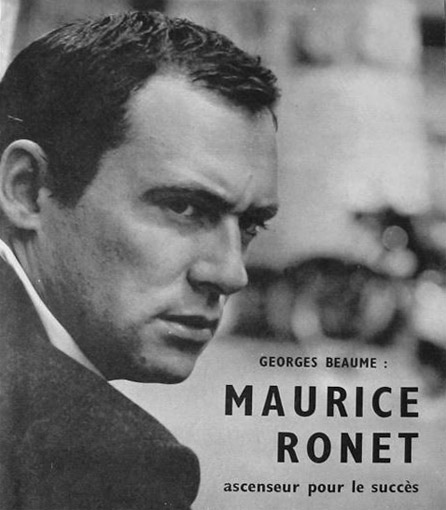

Avec Ascenseur pour l'échafaud, Maurice Ronet se paie le luxe d'être « decouvert » pour la troisième fois : mais celle-ci sera sans doute la bonne.

La première fois, ce fut lorsque Jacques Becker le fit débuter dans Rendez-vous de juillet, en lui donnant pour parents cinématographiques ses propres parents, tous deux comédiens. Le film sorti, Maurice Ronet se vit promu «le jeune premier de demain».

Cette promotion ne le ména pas loin. Il venait, en effet, d'être appele au service militaire. Et dans les conditions les plus tragiques : alors qu’il jouait une pièce en tournée, la convocation des autorités militaires le poursuivit dans toute la France : lorsqu'elle le rejoignit enfin, il avait été déclaré déserteur. Envoyé dans un bataillon disciplinaire, il fit son service dans les conditions les plus penibles et les plus humiliantes et en revint physiquement et moralement si diminué qu'on hésitait à reconnaître eu lui « le jeune premier de demain » que le film de Becker avait annoncé.

Avec beaucoup de courage, Maurice Ronet décida de repartir á zero; compléta d'abord, tout seul, ses études ; s'attacha à retrouver un équilibré compromis, une santé chancelante ; enfin dut à Yves Ciampi de faire de nouveaux débuts dans Le Guérisseur.

Il tourne Les Sept Pèches capitaux (le sketch de La Luxure). La Jeune Folle, Lucrèce Borgia. Enfin, René Wheeler, pour son premier film, Châteaux en Espagne, lui offre un rôle de torero. Danielle Darrieux pour partenaire et l'Espagne tout entière pour décor. Pour la seconde fois, on découvre alors Maurice Ronet : sa sensibilité affinée, son talent mûri, son personnage physique maintenant établi, attirent a nouveau sur lui l'attention. On apprend la variété de ses dons, de ses curiosités. On voit presque, en lui, notre Mel Ferrer : avec lequel, en effet, il présente bien des points communs.

Sa carrière se déroule maintenant sans à-coups: il tourne Gueule d'Ange à Paris, Casta Diva en Italie, Section des disparus à Buenos Aires, Sous le plus petit chapiteau du monde à Londres, La Sorcière à Stockholm. II est toujours juste, convaincant ; mais les personnages qu'il incarne ne lui conviennent peut-être qu'a moitié. On a, un peu, l'impression qu'il piétine.

Avec Celui qui doit mourir, de Jules Dassin, le ton change. Maurice Ronet y est admirable de force contenue, de chaleur secrète. Il crée un personnage que l'on n'oubliera plus.

Et lorsque Ascenseur pour l'échafaud lui permet, enfin, de donner sa mesure, le public et la critique découvrent, pour la troisième fois, il est vrai, un des acteurs les plus personnels de sa génération : le moins fade des jeunes premiers qu'il fut ; le plus attachant des grands premiers rôles, qu'il sera.

GEORGES BEAUME. — A partir de quel moment avez-vous eu l'impression qu'on allait enfin vous offrir les rôles qui vous intéressent ?

MAURICE RONET. — Je ne me fais pas d'illusions : un grand nombre des rôles que l'on a pu me proposer, et quelques-uns de ceux que j'ai tournés, ne me convenaient guère. Dans la carrière de chaque comédien arrive un moment, malgré tout, où les personnages qu'on lui confie et ceux dont il rêve coïncident. J'ai senti l'amorce de ce mouvement après « La Sorcière » ; il est devenu manifeste avec « Ascenseur pour l'échafaud ». J'espère qu'il s'accentuera encore avec mes prochains rôles. En tout cas, je commence à me sentir bien dans ma peau cinématographique...

G. B. — Qui considérez-vous comme un acteur accompli, et pourquoi ?

M. R. — Popeye, Mickey et Jojo le Mérou. Ils ignorent la caméra. Ils sont toujours en situation. Et ils n'ont pas moins de présence que Bogart, Brando ou Marilyn Monroe.

G. B. — Aimez-vous l'argent ?

M. R. — Surtout quand il me manqué.

G. B. — Que faites-vous du vôtre ?

M. R. — Je paie mes impôts, hélas ! S'il m'en reste, il file on ne peut plus vite ! C'est probablement parce que je le dépense. A quoi ? Je serais bien incapable de vous le dire. Je ne me suis jamais posé la question.

G. B. — On vous a fait une réputation de don Juan. Est-ce que, pour autant, les femmes jouent un rôle capital dans votre existence ?

M. R. — Permettez-moi d'être sybillin. Je vous répondrai par une phrase de Claudel, dans « Le Soulier de satin », dona Prouhèze s'écrie : « Rodrigue a créé un monde, et moi, j'ai créé Rodrigue ! »

G. B. — Et le scotch ?

M. R. — Quoi, le scotch ?

G. B. — Joue-t-il un rôle important ?

M. R. — Nous nous sommes perdus de vue depuis quelques mois. Il fut un temps où j'en buvais a mon petit déjeuner ; sans doute, une (mauvaise) influence des romans de Hemingway...

G. B. — On assure — mais que ne dit-on pas ? — que vous avez du goût pour la philosophie. Comme cela se traduit-il dans votre vie pratique ?

M. R. — J'ai, en effet, un goût un peu disparate pour toutes sortes de philosophies. Jongler avec les idées générales est un sport comme un autre, et que je pratique plus volontiers qu'un autre. Ceci dit, je ne pense pas que Nietzsche, ou Heidegger, ou Rama-krishna aient eu une influence directe sur ma vie pratique. Peut-être ai-je acquis, au contact de ces penseurs, au départ une certaine assurance, qui m'a servi ; et maintenant une certaine inquiétude, qui me sert toujours.

G. B. — Quels sont les défauts que vos amis vous prêtent et ceux que vous vous reconnaissez?

M. R. — Mes amis trouvent que je parle trop : moi, je trouve que je ne parle pas

assez...

G. B. - C'est tout ? Vous êtes modeste…

M. R. — Je suis immodeste, voulez-vous dire... Je dois bien avoir quelques autres défauts, peut-être capitaux ; mais je ne m'en suis jamais préoccupé.

G. B. — Vous arrive-t-il de tout planter là, de fuir, et de tenter une cure de solitude ?

M. R. — En fait, je redoute la solitude : et je la retrouve, malgré moi, au moment où je m'y attends le moins, et presque a chaque instant de mon existence. De là, sans doute, cette impression que je donne parfois de chercher à m'étourdir

G. B. — Votre courrier d'admiratrices, y répondez-vous régulièrement ? Et dans quels terme?

M. R. — Régulièrement, non ; mais j'y réponds. Cela me prend par à-coups. J'essaie de me mettre au diapason de mes correspondantes. Cela demande une certaine gymnastique d'esprit, qui ne manque pas de charme.

G. B. — Lorsqu'on vous photographie , à l'improviste, êtes-vous tenté de rectifier la position, et de présenter votre meilleur profil

M. R. — Mes deux profils se valent. Et un objectif n'exerce sur moi aucune espèce de séduction. Je sais qu'il y a des comédiens qui ne peuvent pas voir un appareil photographique sans lui faire les yeux doux, ça n'est pas mon genre. Sinon, j'aurais épousé une femme-photographe.

G. B. — Je vous rencontre souvent très tard dans la nuit, ici ou là. J'en conclus que vous aimez la vie nocturne. Qu'y trouvez-vous d'excitant ?

M. R. — Puisque nous nous rencontrons, je pourrais vous retourner la question... Je ne pense pas aimer particulièrement la vie nocturne. J'aime la vie, en général ; il m'arrive assez souvent de l'aimer tard le soir. C'est tout.

G. B. — Quand êtes-vous paru pour la dernière fois sur une scène ? Quel souvenir en avez-vous conserve?

M. R. — L'an dernier, pour le Festival de l'Eure, j'ai joué en plein air le « Roméo et Juliette » de Shakespeare, dans son texte « resserré » par Jean Cocteau. Nicole Berger était Juliette. La représentation n'a pas été un succès. Mais, pour ma part, j'ai conservé un souvenir ébloui de ma rencontre avec un des personnages les plus attachants du théâtre de tous les temps.

G. B. — N'aimeriez-vous pas retrouver ce' « éblouissement » ? Qu'attendez-vous pour récidiver ?

M. R. — Si. Et je lis beaucoup de pièces, à cet effet. Aucun des manuscrits qui m'ont été communiqués ne m'a séduit tout à fait. En revanche, je réve de jouer le rôle d'Edmond dans « Le Roi Lear », « Miguel Manara » de Milosz, et « Arden de Feversham ». Peut-être même, plus tard, « Hamlet ». Je voudrais en outre régler la mise en scène de ces spectacles. Et je monterai volontiers le premier à l'occasion d'un festival : rien n'est plus merveilleux que de jouer, la nuit, en plein air, sous les étoiles...

G. B. — Vous me citez des pièces difficiles, des rôles complexes. Peut-être est-il temps de vous rappeler que vous passez pour un acteur « intellectuel »...

M. R. — Puisque les gens veulent à tout prix vous coller une étiquette sur le dos, celle-là ou une autre... Je ne vois pas très bien ce que ça veut dire, « acteur intellectuel ». Si c'est le fait d'éviter de penser, de dire, ou de faire trop de bêtises, qui me vaut cette réputation, je l'accepte. Je me considère pourtant comme le contraire d'un intellectuel. Je suis plus sensible et intuitif que réfléchi et intelligent. Tout cela, bien entendu, avec des nuances.

G. B. — Pas intellectuel, soit... Mais vous écrivez tout de même des scénarios : tout se sait ! Comment trouvez-vous votre point de départ ? Et comment vous y prenez-vous ensuite ?

M. R. — J'essaie d'écrire des scénarios, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'en écrire. Sans intention jusqu'ici précise d'ailleurs. Pour mon plaisir. Le point de départ ? Il vient à moi, je n'ai pas à le chercher. Par la suite, les personnages m'échappent un peu, se mettent à vivre leur vie propre, me déconcertent souvent ; c'est cela qui est passionnant. Je suis en quelque sorte le premier spectateur des histoires que je me raconte. Je verrai plus tard à y intéresser les autres.

G. B. — Préférez-vous les gens bavards ou muets ?

M. R. — Bavards, s'ils m'intéressent. Muets, s'ils sont bêtes. A moins que nous n'ayons pas besoin de parler pour nous comprendre : je ne vous apprendrai pas à quel point c'est rare !

G. B. — Chez une femme, par quoi êtes-vous d'abord frappé ?

M. R. — Le sens de l'humour. Les yeux. Et des tas de choses qu'il est peut-être délicat d'indiquer ici ; et qui n'ont en tout cas rien à voir avec le sens de l'humour.

G. B. — Supposons — ce qu'à Dieu ne plaise — que pour une raison ou pour l'autre, votre carrière stoppe net. Qu'envisageriez- vous de faire ?

M. R. — La recommencer. Et si je n'y parvenais pas, j'écrirais, je ferais de la mise en scène, du théâtre. En tout cas, je ne quitterais pour rien au monde les métiers du spectacle...

G. B. — Est-il un pays au monde où vous accepteriez de vivre, si vous deviez quitter la France ?

M. R. — De vivre définitivement ? Aucun, hormis la France. Mais, pour un séjour, même long, je préfère les pays de soleil et d'oliviers : je me plais beaucoup en Espagne, que j'ai découverte, naguère, en tournant « Châteaux en Espagne ».

G. B. — Aimez-vous la danse ? Laquelle ? Où ?

M. R. — La danse noire, la danse espagnole, le carnaval de Rio : tout ce qui est une explosion de joie populaire. J'aime également danser à trois heures du matin, dans une « boite », lorsque je suis avec quelqu'un à qui j'ai envie de parler de bouche à oreille...

G. B. — Vous avez souvent l'air assez triste. Seriez-vous de tempérament mélancolique ?

M. R. — Mélancolique ? Pourquoi ? Parce que je ne suis pas turbulent ? Je ne me crois pas en représentation chaque fois que je suis devant quelqu'un. Si, par moment, je deviens triste, c'est que je suis assailli à nouveau par ce sentiment de solitude dont je vous ai parlé. Colette a parlé, et fort bien, de « la solitude irrémédiable d'être un homme ».

G. B. — Quelles partenaires vous souhaitez-vous ?

M. R. — Danielle Darrieux, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn.

G. B. — Il y a quelque chose comme dix- huit mois, votre carrière a marqué un très net fléchissement. A quoi l'attribuez-vous ?

M. R. — A moi seul. Je traversais une période de moindre résistance. Soyons franc : je me laissais aller, et dans tous les domaines. J'en ai subi les conséquences jusque dans ma carrière. Je me demande si je n'avais pas cru un peu, fût-ce en m'en défendant, que « c'était arrivé ». Je me suis ressaisi. Ma carrière s'en est tout de suite ressentie.

G. B. — Pourquoi vous êtes-vous marié, très ieune ? Pourquoi avez-vous divorcé, très vite ?

M. R. — Parce que c'était elle. Parce que c'était moi.

G. B. — Quelles études avez-vous faites ?

M. R. — Des études tronquées, dispersées, inachevées. Lorsque je suis revenu du service militaire, j'avais une telle conscience de mes manques, que je me suis inscrit à l'Institut Philotechnique. C'est là que j'ai appris les rudiments des systèmes de pensées. Je ne sais rien bien à fond, mais j'ai une teinture de presque tout.

G. B. — Pratiquez-vous la musique ? La peinture ?

M. R. — L'une et l'autre, à mes heures. Je joue de l'orgue, du piano. J'ai eu un contrat, naguère, avec une galerie de peinture ; j'ai même vécu quelque temps en vendant mes toiles. J'ai de moins en moins le temps : je perds la main. Je le regrette.

G. B. — Etes-vous, pour conclure, devenu l'homme que vous souhaitiez être ?

M. R. — J'aimerais connaître l'homme qui oserait répondre « oui » à cette question !

© Cinémonde № 1231, 1958

Перейти к другим статьям

Cinémonde № 1231, 1958 / Ciné-Revue № 35, 1968 / Ciné-Revue № 17, 1970 / Jours de France № 885, 1971 / Le soir illustré № 2042, 1971 / Ciné-Revue № 41, 1972 / Ciné-Revue № 10, 1975 / Ciné-Revue № 10, 1979 / Alibi № 116, 1980 / Ciné-Revue № 18, 1982